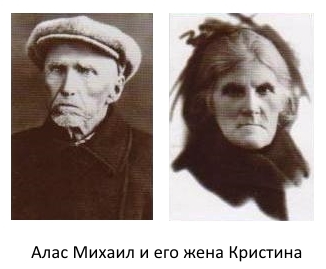

Во Владивостоке и Приморском крае можно встретить немало людей, имеющих эстонские корни. Ведь большинство жителей края – переселенцы, приехали осваивать эти земли во времена Российской империи или Советского Союза. Были среди переселенцев и прибалты.

Сколько точно было эстонцев, можно узнать из статьи С.А. Тамби «Эстонцы Приморья: исторический обзор» в журнале «Молодой учёный» (декабрь 2019 г.). Далее цитирую:

«Эстонцы стали активно селиться в Приморье, начиная с 1899 года. В 1918 их насчитывалось в этом регионе до 3 тысяч человек. Они проживали преимущественно в городе Владивостоке (в 1918-ом здесь жили 150 эстонских семей), а также в деревнях Лифляндская и Линда Петровской волости Ольгинского уезда, к 1918 году здесь жили 600 эстонцев. Населяли эстонцы и Славянку: первые эстонцы появились в 1907 году; к 1918 году — 10 эстонских семей; Тавричанку (первые эстонцы появились в 1908 году; к 1918 году — 8 семей), Поворотном (к 1918 году — 10 семей); Мостовую ??? (10 семей) и Посьет (15 семей)».

А как обстоят дела через 100 лет?

«Согласно данным Всероссийской переписи населения на 2010 год в Приморском крае проживали 239 эстонцев (203 человека — представители городского населения, 36 человек — сельское население), которые идентифицировали себя таким образом. Во Владивостоке в то время проживали 65 эстонцев, в городе Большой Камень — 62, в городе Находке — 24 эстонца. Эстонским языком владели 115 человек».